しかし、諦める前に活用できる制度のひとつとして、「介護休業制度」があります。

あまり周知されているとはいえず、どのような制度なのかを知らない方も多いようです。

そこで今回は、介護休業制度の概要について、どれくらいの金額が受け取れるのか、また、実際の利用率がどのくらいなのかもまとめてご紹介します。

介護休業制度とは、厚生労働省によると家族が要介護状態になった場合に、労働者が介護をするために認められる休業制度です。

負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護が必要な場合に利用できるとされています。

介護休業制度は、正社員でなくとも、期間を定めて雇用されているアルバイトやパートの従業員でも利用できます。

ただし取得予定日から起算して、93日を経過する日から6ヶ月後までの間に、契約期間が満了する場合や、契約更新されない場合は対象外となります。

また、該当する対象家族は「配偶者(事実婚を含む)」「父母」「子」「配偶者の父母」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」に決まっています。

上記以外の家族では、介護休業制度は利用できないので注意が必要です。

上記の条件を満たしていれば、対象家族1人につき3回まで、かつ通算93日まで休業できます。

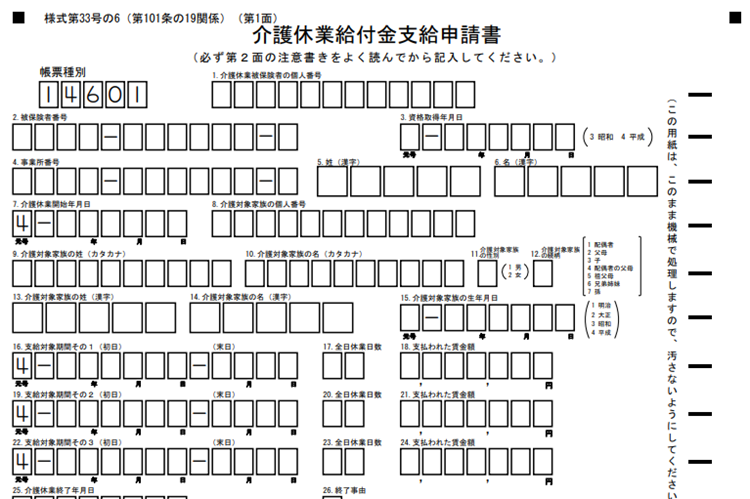

なお、休業開始日の2週間前までに事業主への申請が必要ですので、忘れないようにしてください。

介護休業制度を利用している間に受け取れる「介護休業給付金」は、休業開始時賃金日額の67%相当額となっています。

仮に時給1200円で8時間働いている場合は、日給が9600円となるため、6432円を受け取れる計算になります。

なお、実際に用いられる計算式は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」です。

日本総合研究所が実施した調査によると、2023年時点での介護休業制度利用率は、11.6%にとどまっています。

約10人に1人しか利用していないと考えると、決して普及している制度とはいい難いでしょう。

なお、仕事をしながら介護をしている人の割合は、全体の5.4%であることも分かりました。

人数でいうと、2023年時点では365万人ですが、2035年には460万人に増加することが見込まれています。

さらに、介護が原因で離職している人の数は、年間で10万人にものぼります。

介護休業制度を利用できていない理由はいくつか考えられますが、そもそも制度を知らない人が多いということが考えられます。

対象範囲にある家族が、2週間以上要介護状態が続くのであれば、最大93日間、給料の67%を受け取れますので、この制度を利用することで、介護が必要な状況でも安心して休業できます。

現状では実際に介護休業制度を利用できている人の割合は、1割強にとどまっており、決して利用者の多い制度ではありません。

行政が給付する制度は、自動的になされるものはほとんどがなく、必要な方が申請しなければ給付を受けることはできないのです。

離職せずに介護に専念したい方にはメリットのあるサポート制度ですので、ぜひ利用していただきたいです。

まとめ

しかし改正後の介護休業制度は、条件を満たせば最大93日間、給料の67%を受け取れますので、家族が要介護状態になり、離職をせずに介護に専念したい方には大いに利用していただきたい制度です。

すでに介護が必要な家族がいる方や、今後必要になりそうだと思われる方が理解を深め、この制度が広がっていくことを願っています。