認知症の方であることを示す、靴や服に貼り付ける反射シールの取り組みが全国の各自治体で行われています。

今回はこの反射シールの存在がもっと広まってほしいとSNSで投げかけたハナママさんと、浜松市の取り組みについて取り上げてみたいと思います。

真夏の炎天下の13時頃、突然ハナママさんの自宅に訪れた見知らぬおじいさんが訪れました。

帽子も被らず、汗だく状態で玄関先にたたずんでいます。

浜松市在住のハナママさん(40代・仮名)が「どうしました?」と聞いても、「大丈夫」と答えるばかり。

そこでハナママさんがおじいさんをよく観察すると、発見したのは足元に貼っていたオレンジ色のシール。

突然、家に入ってきたおじいさんを対応することになったハナママさんですが、彼女はオレンジシールが意味することを知っていたので、適切に対応することができたのです。

そこで、気づいたこととは…。

「大丈夫」と言いつつも、家に入ってきた正体不明のおじいさんは、ハナママさんに飲み物を求めたそうです。

一旦玄関の椅子に座らせ、飲み物をあげたり、汗を拭いてあげたりしましたが、ハナママさんが見つけたのが靴に貼ってある「オレンジシール」でした。

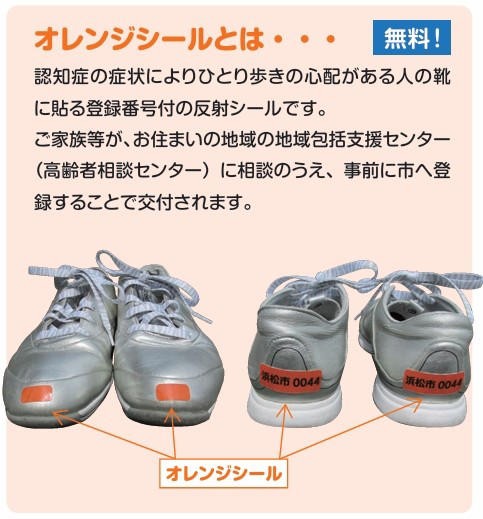

「オレンジシール」とは、認知症で「ひとり歩き(徘徊)」のおそれのある高齢者に交付される登録番号入りのオレンジ色の反射シールで、認知症の症状で自宅に戻れなくなった人を、関係機関や地域住民の見守りで事故を防ぎ、なるべく早く帰宅できるように浜松市が実施する事業です。

登録された高齢者が行方不明になった時に、見守り協力者に情報をメールで配信し、捜索協力や情報提供を呼びかける「オレンジメール」というシステムもあります。

※「オレンジシール」「オレンジメール」ともに家族などの届け出による要事前登録が必要です。

ハナママさんはシールの存在を知っていたので、最寄りの交番に連絡し迎えに来てもらったとのこと。

「会話は普通に出来てしまう方も多いので、認知症だとわからなければこの炎天下でどうなっていたかわかりません」と振り返ります。

浜松市は、平成27年12月に、認知症により ひとり歩き(徘徊)のおそれがある高齢者などを家族などの申請により事前把握し、靴に貼る登録番号付の反射シール(オレンジシール)を交付しました。

本人が保護された際に靴のシールにより早期に身元を確認し家族につなげる取り組みを市内の一部の地域で先行開始し、平成28年6月に全市に拡大しています。

実施の際に留意したのは「オレンジシールは認知症の方の行動を制限するものではなく、認知症の方を特定する手段でもありません。

認知症の人も自尊心を傷つけられたくないのかシールの貼付を嫌がる方もおられるため無理強いはできませんが、先行開始の期間に、シールを交付した人が行方不明となり、近隣の人に発見されたという後押しとなるようなケースがあり、地域の支援者からは『シールを貼ることで、認知症への理解への啓もう活動を広げていこう』という声も上がり、全市への拡大につながっています。

また、シールの配布と同時に、市民による見守りの協力体制も立ち上げ、認知症サポーター養成講座の開催や、広く市民へ認知症に関する正しい理解と協力を求めることで、地域の見守り協力者(オレンジメール登録者)を募っています。

認知症のおそれがある人が行方不明になった場合に、メール配信システムを活用し、地域の見守り協力者に情報提供する仕組みを整備し、以降は、『オレンジメール』『オレンジシール』を中心に、認知症の早期発見・保護と地域の見守り体制の推進に取り組んでいます。

オレンジシール・オレンジメールは登録制です。

取り組みが始まった平成28年の浜松市の人口は約80万人でした。

平成28年度末時点でオレンジシール登録者は284人→令和6年は1149人、オレンジメール登録者初年度955人→2865人になり、関わる市民が大きく増え、人口に対する割合も大きくなっているようです。

8年間でオレンジシールの登録者は約4倍、オレンジメールの登録者は約3倍になってはいますが、認知症の人を見守る協力者の増加がやや伸び悩んでいるのかもしれません。

“伸び悩み”になっているのは、高齢化は進んでいるものの、生産年齢人口(15歳以上65歳未満)の割合が減っているため、オレンジメールなど、スマートフォンなど情報機器を活用する現役世代が他の地域に流出したことも理由のひとつだと考えられます。

また、かつてはGPSなどの活用の有効性も問われるなかで位置情報システムも活用してみましたが、ひとり歩き(徘徊)の高齢者に端末機を携帯していただくことが容易ではなかったため、利用者が増加せず、最終的には利用者がゼロとなったため、事業継続は平成24年度までで中止となりました。

一見GPSでどこにいるのかわかるというのは大変便利そうに思えますが、実際の普及は難しかったようです。

今のところ、住民のたくさんの目で高齢者を見守る確実な方法の「オレンジシール」と「オレンジメール」が、さらに広く知られる必要があるということでしょう。

静岡県浜松市以外でも、同様の取り組みが行われ、例えば東京都文京区では「おでかけ見守りシール」が、渋谷区では「渋谷区見守りキーホルダー」が、大阪市では「見守りシール・アイロンシール」が、神戸市では「みまもりシール」が登録により提供されています。

認知症の高齢者と住んでいなくても、訪問介護の仕事をしていなくても、認知症が理由で家に帰れなくなった高齢者と遭遇する可能性があることは同じです。

自分が住んでいる自治体で、どんな「ひとり歩き(徘徊)」の高齢者の保護や見守りの取り組みがあるか知っておくと、誰かの“もしも”の時に助けになれるのではないでしょうか。

まとめ

お年寄りがつけている見守りシールの意味を周囲が理解して手を差し伸べられるようにすることが大切なので、全国的な見守りシールの周知の広がりが大切なのだと思います。

■厚生労働省老健局「今後の認知症高齢者等の行方不明・身元不明に対する自治体の取組の在り方について」